|

|

В этой главе будет рассматриваться визуализация как один из выразительных приёмов поэтического языка – от античности до 1970-1980-х годов. Судьба визуализации как выразительного приёма состоит в том, что этот приём ни в каких поэтиках и руководствах по писанию стихов не воспринимался как основной. Визуализация стиха может действовать на пространстве текста в целом (фигурные стихи), а может – и на уровне сдвига (смещения, деформации, исчезновения, прибавления) одного знака. При этом сдвиг может быть, а может и не быть обусловлен структурой и смыслом произведения в целом. Проще всего поверить в ситуацию, когда форма подчёркивает содержание в целом. Гораздо сложнее выявить основания для небольшого сдвига, отношения между этим сдвигом и картиной мира, возникающей в тексте.

Форма записи стиха провоцировала динамизацию восприятия с античности. Отношение к текстам, содержащим элементы визуальной выразительности, трансформировалось с течением времени. Маргинальные тенденции часто становились актуальными для дальнейших эпох в развитии поэзии. Ю.Н. Тынянов пишет об этом явлении: «Так бывает и в науке. Маленькие ошибки, «случайности», объясняемые старыми учёными как отклонение, вызванное «несовершенством опыта», оказывается действием неизвестных законов» [Тынянов 1993: 234]. Тексты, имевшие прикладную эстетическую значимость — например, рисунки на вазах или практически значимые тексты, направленные на запоминание какого-нибудь правила, — оказались важными для дальнейшего развития поэзии. Многие экспериментальные формы поэзии (палиндромоны, омограммы, акростихи, визуальная поэзия), а также риторические приёмы, актуализируемые в письменной форме текста, возникли в античности. В современной поэзии эти формы присутствуют и в чистом виде, и как конструктивные элементы более сложно организованных поэтических практик.

Современное стиховедение выделяет имена некоторых античных поэтов-экспериментаторов, например, Авсония [Гаспаров 2000], Порфирия [Жовтис 1968], Симмия [Степанов 2004], отмечая их вклад в историческое развитие поэтических техник как важный для формирования взгляда на поэзию как на поле для эксперимента. А.Л.Жовтис считает, что визуальный эксперимент — неактуальный путь развития поэзии, и динамика изменения поэтических техник привела к тому, что произведения поэтов, актуализировавшие визуально-формальные построения, забыты [Жовтис 1968]6.

Однако в некоторых работах визуализация стиха и визуальная поэзия рассматривается как история конструктивного приёма [Бирюков 1993, 2003, Степанов 2004]. Предметом таких исследований оказывается собственно визуальная поэзия, где форма соотнесена с целостным содержанием текста, а иконическое содержание (соотнесённое с формой), индексное (соотнесённое с объектом реальности) и символическое содержание нераздельны при восприятии текста: «Икона и индекс могут быть одновременно представлены в символе, который для своей интерпретации нуждается в аналогиях между эстетическим и природным или указывает на существование индивидуальной вещи.» [Степанов 2004: 32].

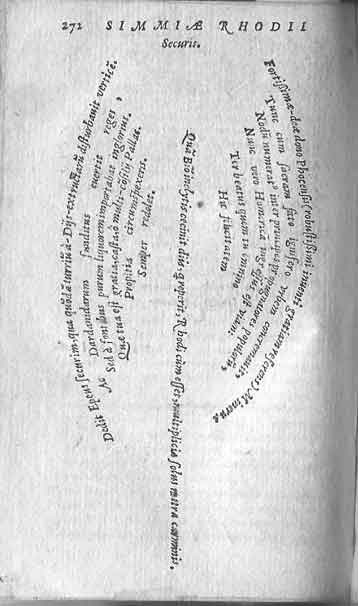

В античности формальная сторона поэтического эксперимента была слабо соотнесена с поэтическим содержанием. Если говорить о визуальной поэзии, то экспериментальное стихотворение могло быть записано в виде предмета, о котором идет речь в тексте. Стихотворение античного поэта Симмия в виде топора приводится по женевскому изданию «Технопейгнии» 1569-70 года7. Техническое мастерство Симмия как поэта ритора оценивал Платон: «Сократ. По части речей ты, Федр, божественный и прямо-таки чудесный человек! Я думаю, что из всех речей, появившихся за время твоей жизни, никто не сочинил их больше, чем ты, — либо ты сам произносил их, либо принуждал к этому каким-нибудь образом других; за исключением фиванца Симмия, всех остальных ты намного превзошел. Вот и сейчас, кажется, по твоей вине я скажу речь!» (Платон. Федр. Пер. А.Н.Егунова).

В античности формальная сторона поэтического эксперимента была слабо соотнесена с поэтическим содержанием. Если говорить о визуальной поэзии, то экспериментальное стихотворение могло быть записано в виде предмета, о котором идет речь в тексте. Стихотворение античного поэта Симмия в виде топора приводится по женевскому изданию «Технопейгнии» 1569-70 года7. Техническое мастерство Симмия как поэта ритора оценивал Платон: «Сократ. По части речей ты, Федр, божественный и прямо-таки чудесный человек! Я думаю, что из всех речей, появившихся за время твоей жизни, никто не сочинил их больше, чем ты, — либо ты сам произносил их, либо принуждал к этому каким-нибудь образом других; за исключением фиванца Симмия, всех остальных ты намного превзошел. Вот и сейчас, кажется, по твоей вине я скажу речь!» (Платон. Федр. Пер. А.Н.Егунова).

Основные черты поэзии барокко приводит И.С.Заярная. Это риторический характер, тяга к аллегоризму, притчевости, эмблематике, а также синтез искусств и стремление к игровому началу [Заярная 2004: 6]. Поэзии барокко было присуще объединение изобразительного и словесного начал: "Барокко придаёт форме записи текста символический смысл" [Сазонова 2006: 235], и это было одним из основополагающих принципов поэтики барокко. При этом форма записи текста не всегда уподобляется предмету реальности, символизация происходит с языковыми элементами, из которых этот текст состоит – буквами, словами и т.п.

Яркий пример этого явления – единственное стихотворение Евстратия [Русская силлабическая поэзия 1970: 39] в жанре «серпентикум версус», т.е. текст как бы змеится, распадаясь между двумя чтениями.

В эстетике барокко языковые элементы становится возможным осмыслять как изобразительные элементы с самостоятельным значением. Ещё одно важное свойство поэтики барокко — смена тематических предпочтений поэзии, приближение её к сфере фиксации научных фактов, о чем пишет А.В.Михайлов: "проблемы поэзии и проблемы науки были в ту эпоху не просто близкородственными, но и тождественными" [Историческая поэтика 1994: 341]. А.В.Михайлов, исследуя поэтику произведений эпохи барокко, замечает, что "научное и художественное сближено и различия между ними, как предстают они в текстах, упираются в возможную неявность, неоткрытость того, что можно было бы назвать (условно) художественным замыслом текста… Всё художественное демонстрирует тайну тем, что уподобляется знанию и миру – как непременно включающему в себя тайное, непознаваемое и незнаемое" [Историческая поэтика 1994: 334]. Барочные принципы организации текста сформировали стиль Симеона Полоцкого, подробно рассмотренный в работе [Еремин 1948]. Научное в поэзии барокко, естественно понимается расширительно – текст воспринимается как носитель системной информации о свойствах мира. Вот, к примеру, «Гороскоп Петра I, составленный учителем детей царя Алексея Михайловича Симеоном Полоцким», схема визуальной организации которого заимствована у Иоганна Кеплера8.

В эстетике барокко языковые элементы становится возможным осмыслять как изобразительные элементы с самостоятельным значением. Ещё одно важное свойство поэтики барокко — смена тематических предпочтений поэзии, приближение её к сфере фиксации научных фактов, о чем пишет А.В.Михайлов: "проблемы поэзии и проблемы науки были в ту эпоху не просто близкородственными, но и тождественными" [Историческая поэтика 1994: 341]. А.В.Михайлов, исследуя поэтику произведений эпохи барокко, замечает, что "научное и художественное сближено и различия между ними, как предстают они в текстах, упираются в возможную неявность, неоткрытость того, что можно было бы назвать (условно) художественным замыслом текста… Всё художественное демонстрирует тайну тем, что уподобляется знанию и миру – как непременно включающему в себя тайное, непознаваемое и незнаемое" [Историческая поэтика 1994: 334]. Барочные принципы организации текста сформировали стиль Симеона Полоцкого, подробно рассмотренный в работе [Еремин 1948]. Научное в поэзии барокко, естественно понимается расширительно – текст воспринимается как носитель системной информации о свойствах мира. Вот, к примеру, «Гороскоп Петра I, составленный учителем детей царя Алексея Михайловича Симеоном Полоцким», схема визуальной организации которого заимствована у Иоганна Кеплера8.

Визуализация текста в поэтике барокко была менее распространенной, нежели виршеписание. Вирши – рифмованные попарно чаще всего глагольной рифмовкой9 силлабические стихи, визуализация которых была минимальной (встречалось выделение цветом формально значимых элементов10). «Курьёзные вирши» отличались от виршей тем, что в них на первое место выходило визуальное содержание, текст надо было не просто читать, но и рассматривать. Е.В.Маркасова пишет: «Спорным является вопрос о том, что есть курьезные вирши в поэтике барокко: И. П. Еремин считает, что это типичное явление эпохи барокко [Еремин 1948,125–153], А. А. Морозов – что это периферия барокко [Морозов 1982, 170–190]. Здесь нет противоречия: действительно, курьезные тексты свойственны поэтике барокко, потому и “типичны”, а восприятие их как “периферийного” жанра есть следствие их невостребованности обществом, которое не имело еще собственного опыта научения словесным играм и было носителем другой модели образования, отличавшейся от традиций европейских гуманистов». [Маркасова 2002].

Визуализация текста в поэтике барокко была менее распространенной, нежели виршеписание. Вирши – рифмованные попарно чаще всего глагольной рифмовкой9 силлабические стихи, визуализация которых была минимальной (встречалось выделение цветом формально значимых элементов10). «Курьёзные вирши» отличались от виршей тем, что в них на первое место выходило визуальное содержание, текст надо было не просто читать, но и рассматривать. Е.В.Маркасова пишет: «Спорным является вопрос о том, что есть курьезные вирши в поэтике барокко: И. П. Еремин считает, что это типичное явление эпохи барокко [Еремин 1948,125–153], А. А. Морозов – что это периферия барокко [Морозов 1982, 170–190]. Здесь нет противоречия: действительно, курьезные тексты свойственны поэтике барокко, потому и “типичны”, а восприятие их как “периферийного” жанра есть следствие их невостребованности обществом, которое не имело еще собственного опыта научения словесным играм и было носителем другой модели образования, отличавшейся от традиций европейских гуманистов». [Маркасова 2002].

Таким образом, мы имеем как минимум три концепции осмысления визуализации стихотворной речи, которые на современном этапе развития поэзии даже не конкурируют. Первая основана на маркировании автоматических выразительных средств стихотворной речи – это деление текста на строки в соответствии с ритмом и рифмой, соответствие строфической организации пунктуационной, тенденция начинать каждую строку с заглавной буквы и т.д. Это традиционная поэзия, для которой возможная визуальная актуализация не выходит за пределы отделения стихотворной речи от прозаической.

Вторая концепция основана на собственно поэтическом содержании, которое реализует себя в тексте через прямое уподобление сущности и формы выражения. Её представляет визуальная поэзия в чистом виде. Это нелинейные экспериментальные тексты, воспроизводящие форму тех или иных реальных вещей — яйца, пирамиды, песочных часов, или приведённый нами топор, сюда же с некоторой оговоркой можно отнести каллиграммы Гийома Аполлинера11, фигурные стихи русских символистов и современную собственно визуальную поэзию. Эти формы легко узнаваемы и подсказываются другими элементами текста – названием, темой стихотворения, примечаниями.

Эта концепция интересует нас как оказывающая сильное влияние на третью, идущую из поэтики барокко: визуализация стиха интерпретируется как способ познания мира или передачи информации.

Традиционная поэзия интересует нас как поле для расшатывания системы незначимых средств визуальной организации стиха. В некоторых ситуациях традиционно незначимые средства обретали смысл в структуре текста. Визуальная актуализация, возникающая в тех местах, где она не предполагается языковой и литературной традицией, является главным предметом рассмотрения в настоящей работе. Собственно визуальные тексты, которые однозначно квалифицируются как образующие единство иконического, индексного и символического содержания, могут привлекаться лишь в качестве дополнительного материала.

Следующий важный в истории интересующих нас явлений период – развитие авангардных поэтических практик. Отличительной чертой рассматриваемого периода является то, что информация о способах организации текста вычленяется как из собственно произведений, так и из разного рода высказываний: манифестов, деклараций, сохранившихся документов, описывавших не только осуществлённые, но и потенциальные, нереализованные или однократно использованные элементы поэтической техники.

Подходы разных футуристических групп к внешнему виду текста разнились на уровне установок. Маринетти шёл к «типографской революции» со стороны словесных искусств и опирался на философию технического прогресса. Он придумал способы связи слов вне синтаксиса и параграфемную разметку текста [Маринетти 1914б: 175, 179-180; Магаротто 2000: 480; Дудаков-Кашуро 2003: 26]. Группа кубофутуристов пыталась выработать новые связи между словесными и визуальными искусствами, идя со стороны живописи [Марков 2000: 9]. Маяковский переносил принципы живописного кубизма на фактуру стиха [Харджиев 1997-1: 65] – разрывал слова; Каменский слова, наоборот, склеивал. Эгофутурист Иван Игнатьев первым и достаточно скупо экспериментировал с типографикой, его соратник Василиск Гнедов придумал непроизносимую заумь, и изобрёл пустотную поэзию. В тифлисский период вольные типографические эксперименты сочетались с принципами фонетического письма – их можно встретить не только у футуристов Игоря Терентьева, Ильи Зданевича и Алексея Кручёных, но и у других тифлисских поэтов – ср. "Поэма о сонце" Юрия Дегена [Деген 1918], использующая элементы фонетической записи текста.

Пытаясь засвидетельствовать единичные достижения отдельных выдающихся творцов, авторы футуристических манифестов формулировали эти новации как уже существующие в поэтическом языке и существенные для его развития приёмы:

В начале ХХ века искусство авангарда являло собой набор единично и не всегда удачно заявленных приёмов, которые не вполне оправдывали декларации.

Даже современники футуристов видели несоответствия между декларациями и практкой. Бенедикт Лившиц писал в 1913 году в манифесте "Освобождение слова": "<…> ошибка – думать, что вышеизложенные [в манифестах] принципы уже нашли полное осуществление в произведениях поэтов" [Русский футуризм 1999: 55]. Вадим Шершеневич в фельетоне "Футуропитающиеся", опубликованном в "Первом журнале русских футуристов" (1914), утверждал: "Всё, что у нас есть футуристического, так это программа футуристов" [Русский Футуризм 1999: 168]. Казимир Малевич высказывался о том же: "наш футуризм проявил себя гораздо больше в выступлениях, чем в произведениях" ("Последняя глава неоконченной автобиографии Малевича" [Харджиев 1997-1: 140]).

В 1909 году появился первый манифест итальянского поэта Филиппо Томмазо Маринетти, который обсуждался в российской прессе, в 1912 – перевод одного из манифестов Маринетти был опубликован в журнале "Союз молодёжи" №2 [Крусанов 1996: 61-62, 302; Марков 2000: 390]. «Чтобы "окрылить слово", отпустить его на свободу, Филиппо Томмазо Маринетти предложил 11 условий, из них 6 касаются непосредственно структуры текста» [Дудаков-Кашуро 2003: 14]. В начале 1914 года Маринетти приезжал в Россию, и на русском языке были выпущены три книги c его манифестами [Маринетти 1914а; 1914б; Тастевен 1914]. За программными заявлениями итальянских футуристов в России пристально следили. Из них как в художественные практики, так и в теоретические построения российских футуристов заимствовались идеи и принципы организации текста.

Отличия манифеста от обобщенного критического высказывания, эссе состоит в том, что манифест, например, предисловие к первому номеру периодического издания, листовка, статья в неспециальной газете, часто подписывался несколькими именами практиков литературного процесса; технические новации поэтического языка иллюстрируются фрагментами собственных произведений (или произведений ближайших коллег по литературной группе).

Чуть ли не главную тенденцию футуризма – важность расположения текста на странице – придумали и заявили не столько итальянские футуристы, сколько французские поэты Стефан Малларме, Блэз Сандрар, Гийом Аполлинер. Их поиски в области визуального наполнения страницы основаны на скрещении разных эстетических и мировоззренческих тенденций.

Малларме мыслил белое поле страницы как пространство для одного симультанного взгляда (vision simultanee) [Mallarme 2005]. В 1887 году он издал сборник стихов "Poesies completes", сфотографированных с рукописных оригиналов [Харджиев 1997-1: 54], а в поэме "Un Coup de Des jamais n'abolira le Hasard" (Бросок игральных костей никогда не отменит случая), опубликованной в 1897 году, использовал возможности разных размеров и начертаний шрифта для адекватной передачи содержания и выражения интонации стиха. С.Н. Зенкин пишет о языке этой поэмы:

М.В. Джаошвили соотносит поэму Малларме с музыкальными принципами и возможностью выражения синтеза искусств средствами литературы:

Именно из экспериментов Малларме, породивших отношение к случайному как неслучайному, возникло связанное с музыкой, но применимое к современным поэтическим техникам, понятие алеаторики (от лат. alea – бросок костей, случайность) – экспериментальной арт-техники, основанной на выстраивании случайной последовательности составляющих произведение элементов (звуков, графем, слов, предложений).

Н.И. Балашов в примечаниях к русскому изданию Сандрара описывает издание поэмы "Проза о транссибирском экспрессе и маленькой Жанне Французской" объемом 454 строки и длиной полтора метра [Janecek 1984: 20], которая "была напечатана [в 1913 году] как карта на складывающемся листе, чтобы её можно было "симультанно" (одновременно) охватить взглядом" [Балашов 1974: 208].

Аполлинер, говоря о каллиграммах12, писавшихся в 1913-1917 годах, формулировал задачу типографики так: "чтобы читатель с первого взгляда воспринимал всё стихотворение целиком, подобно тому, как дирижёр одним взглядом охватывает нотные знаки партитуры" [Аполлинер 1991: 4]. При взгляде на оригинал стихотворения «Заколотая голубка и фонтан», даже не знающий французского языка читатель поймет его сюжет.

Традиция, на которую опирались французские поэты, как ни странно – традиция создания и восприятия малых форм японской поэзии, танка и хокку (хайку), которые рассчитаны на одно целостное впечатление, одно прочтение, один взгляд [Боронина 1978; Орлицкий 2000; Ермакова 2005].

Традиция, на которую опирались французские поэты, как ни странно – традиция создания и восприятия малых форм японской поэзии, танка и хокку (хайку), которые рассчитаны на одно целостное впечатление, одно прочтение, один взгляд [Боронина 1978; Орлицкий 2000; Ермакова 2005].

У двух из трёх названных поэтов обозначение целостного впечатления выражено словом "симультанно", противоречащим объёму текста. В многостраничной книге Малларме взгляду в один момент доступен только один разворот ("[у Малларме - ДС] самостоятельной единицей текста выступает страница, а не строка или слово" [Скидан 2007: 171]). Очень большой лист Сандрара меньше, чем рост человека, а человека мы можем охватить одним взглядом. При объяснении смысла каллиграмм Аполлинера понятие симультанности передано описательно. Однако, помимо целостного типа восприятия текста для произведений французских поэтов важна иероглифизация визуального ряда. Адаптация текстов большого объёма для симультанного восприятия упрощается введением средств текстовыделения – шрифтового варьирования, особого расположения текста, создающего визуальный образ.

Необходимо в этом контексте особо отметить "Железобетонные поэмы" Василия Каменского [Janecek 1984: 125, 134, 137, 140-141], которые повлияли на возникновение одной из разновидностей дадаистской визуальной поэзии (картины из букв и цифр Франческо Канджуло (1919) [Дудаков-Кашуро 2003: 43]), а также оказали воздействие на позднейшую визуальную поэзию, в которой синтаксическая сочетаемость между элементами текста уступает место иконической изобразительности, актуализации чистой формы этих текстовых элементов.

Поиски такого рода были доведены до предела творчеством тифлисской группы 41? - Ильёй Зданевичем ("Зрительные приёмы нередко господствуют у него над звуковыми" [Марков 2000: 299]) Игорем Терентьевым и его продолжателем Юрием Марром [Марр 1995: 31-54; Никольская 2002], в том смысле, что нарочитая визуальная агрессия заумного текста оставляла хоть тень возможности произнести его вслух.

Любопытны и опыты нелинейного развертывания текста, которые позволяли произнести текст, но не одновременно, а как два параллельно развивающихся текста. У Кручёных встречалось такое явление в сборнике "Лакированное трико" [Крученых 1919: 10], где были два параллельных текста:

Лакированное трико Трикотовое новАтки! лото-то Чулочки фугасА! конь Гангрен перебирает ПРИМАВЗДОРЫ !!! чётки Будь Проклят!

Целостное восприятие текста отвечает необходимости обозначить новое место поэзии в нарождавшемся информационном мире, деформирующем общие представления о пространстве; ср. высказывание о свойствах этого нового мира в манифесте Маринетти:

Категория случайного у русских футуристов идёт следом за симультанностью у французских поэтов, но вскоре обретает самостоятельный смысл. Общий манифест второго "Садка судей" гласит: "Во имя свободы личного случая мы отрицаем правописание" [Русский футуризм 1999: 42]. В декларации Хлебникова и Кручёных "Слово как таковое" есть очевидное противоречие "Чтоб писалось и смотрелось во мгновение ока" – "Чтоб писалось туго и читалось туго неудобнее смазанных сапог или грузовика в гостиной" [Русский футуризм 1999: 46]. Это противоречие разрешается именно через категорию симультанности, демонстрируемую в рамках кубофутуристического направления как неабсолютную. Хлебников, по многочисленным свидетельствам современников, постоянно работал над текстами, не имевшими окончательной редакции, а Кручёных увлекался симультанным творчеством:

В.Марков приводит в пример те же издания Кручёных, комментируя манифест "Садка Судей II". Побочным явлением симультанности можно считать опечатки, названные в одной из футуристических деклараций "кентавром поэзии". Игорь Терентьев написал стихотворение, посвящённое признанию и объяснению слова "обуч", возникшего в результате опечатки.

Однако основное дело симультанности – обращать внимание на нелинейность текста, предлагать целостный взгляд на его структуру:

Из футуризма идёт тенденция записи текста без знаков препинания и заглавных букв. Футуристы связывали такой вид текста с целостным восприятием всего текста (это же явление Г.Н.Акимова называет "нерасчлененным речевым потоком" [Акимова 1990: 157]) в большей степени, чем с освобождением слова:

Безусловно, когда текст с ненормативной расстановкой знаков препинания и заглавных букв появился впервые, он воспринимался как эпатаж, и ни авторами, ни читателями в полной мере не осознавался стилистический потенциал такой записи текста. По свидетельству В.Маркова, в поздних американских переизданиях стихотворений Давида Бурлюка знаки препинания были расставлены [Марков 2000: 27], что ещё раз указывает на факультативность и недоразработанность приёма.

Важно отметить и то, что футуризму вообще свойственно сокращение дистанции между поэтом и читателем – книгоиздание осуществлялось самими поэтами или их ближайшими соратниками, которые не считали обязательным соблюдение всех издательских традиций. Поэты не расставляли знаки препинания в стихотворениях задолго до возникновения футуризма: "Известны многие автографы Пушкина, в которых нет ни одного знака препинания" [Валгина 2004: 243]. Также любопытно свидетельство французского поэта Луи Арагона, который "должен был, по его собственному свидетельству [в интервью 1959 года - ДС], выдержать сильное давление окружающих, которые пытались заставить его вернуться к соблюдению пунктуационных правил" [Береговская 2004: 129], при том, что во французской поэзии ХХ века непунктуированные тексты достаточно распространены.

У итальянских футуристов отсутствие знаков препинания было сопряжено с выработкой принципов несогласованного текста, текста вне традиционного синтаксиса, русские будетляне предполагали, что синтаксически урегулированный текст самодостаточен, пусть даже и своей провокацией на множественные прочтения.

Связано это не в последнюю очередь со свойствами языка, та же "Битва вес+запах" Маринетти, будучи переведённой на русский язык (возможно, что и неудачно), демонстрирует синтаксическую рассогласованность элементов, связанных логически: "Авангарды: 20 метры батальоны-муравьи кавалерия-науки дороги-броды-генерал-островок эстафеты-саранча пески-революция гранаты-трибуна" [Маринетти 1914б: 165].

Слитная запись слов наследует пониманию словесной массы как единого потока: «Каждое существительное должно иметь своего двойника, то есть за существительным должно следовать, без всякой соединительной части речи, существительное, с которым оно связано аналогией. Примеры: человек-миноносец, женщина-рейд <…> Еще лучше сливать непосредственно объект с вызываемым им образом, давая сокращённый в одном выразительном слове образ» ("Технический манифест…" [Маринетти 1914б: 151]).

Этот фрагмент из манифеста Маринетти русскими футуристами был понят по-своему. Эгофутурист Василиск Гнедов в 1913 году пишет многострочные стихи без пробелов "Небокопытапривольяь / лужаприъветьморяках / бабушкакуликазелен / нашиьгорохишутах" [Гнедов 1992: 53] – не произносимые из-за ь и ъ после гласных.

Упомянутое стихотворение Гнедова впервые было опубликовано в альманахе "Небокопы" (СПб., 1913), название которого взято (выдвинуто путём сдвига) из цитированного фрагмента. Кубофутурист Василий Каменский в 1916 году пишет слитные моностихи, например, "Золоторозсыпьювиночь" (в старой орфографии приведено в [Поэзия 2001: 252], в антологии [Бирюков 2003: 96] орфография обновлена, в результате чего изменилась смысловая интерпретация одной из корневых морфем – золото рос…).

Такая запись текста может быть соотнесена и со слитной записью древних и средневековых текстов, где межсловные пробелы пропускались из экономии места. Но случайные издержки такой записи текста, усложняющие его прочтение, в авангардной эстетике проецируют несколько версий восприятия текста.

Русские футуристы привнесли в язык поэзии заумь и околозаумные построения, когда форма как будто лишена содержания, которое формируется по аналогии со словами, существующими в языке, но не имеет возможности однозначного (как у языкового слова) или хотя бы доминирующего (как у слова в речи) толкования. Заумь возникает в результате сдвига. Сдвиг может работать на разных уровнях, но в результате возникает "не богатство значений, а их острый конфликт" [Янечек 1993: 22], и невозможно из обилия значений выбрать главное. Заумное слово может быть репрезентировано и на визуально-фонетическом, и только на визуальном уровне. "Чисто фонетическая заумь редко встречается даже у радикальнейших футуристов (Кручёных)" [Янечек 1993: 22]. Однако, заумь футуристов, будучи не фонетической по способу сдвига, произносима: и "бобэоби" Хлебникова, и "дыр бул щыл" Кручёных мы можем выговорить. Отдельные опыты дадаизма также были рассчитаны на шумовые эффекты [Дудаков-Кашуро 2003: 64-67], а визуальная составляющая текста выступала в качестве партитуры произнесения.

Если говорить о тенденциях графикализации поэтической зауми (то есть создания заумных текстов "только для глаз"), то нельзя не упомянуть маргинальный эксперимент – суммизм13, придуманный художником С. Подгаевским в 1915 году в Полтаве. Как свидетельствуют журналисты, подпись к одной из работ на полтавской выставке 1916 года была такой: "прокляти‡ нормальн. / ыww ъутвержд. дайю." [Крусанов 2003: 80].

Ещё один инструмент визуальности, заявленный русскими футуристами – кроссвордное письмо – использование в записи текста букв, общих для нескольких слов этого текста. Иногда этот приём актуализирует разные направления чтения. Родом это явление из лучизма, придуманного художником М.Ларионовым. В сборнике "Ослиный хвост и Мишень" (июль 1913 [Марков 2000: 159]) приведены основания и примеры лучизма в литературе: "Молодые поэты Н.Блеклов, А.Семёнов, Рейшпер (абсолютно неизвестные и нигде более не публиковавшиеся – [Janecek 1984: 151], или чуть ли не вымышленные [Марков 2000: 160]) проповедуют литературный лучизм. Он собой знаменует наращение фразы и слов и всевозможную комбинацию букв из одного слова." (Автор примера не указан, c. 144 cб. "Ослиный хвост и Мишень", воспр. по репродукции [Janecek 1984: 152], орфография осовременена):

с щий

б в й

л е е

е р в

с к т

к а е

н ю в

Разгорающих небес несносен

и с п п

с и л р

к я е о

р ю с с

щ к в

ий т е

Возможно, невнимание к кроссвордному письму связано с тем, что мы имеем всего один явный пример в литературной истории футуризма – текст, записанный так, что читается в в 5 направлениях, – "Оpus:-45" (1913) эгофутуриста Ивана Игнатьева:

н

Величайшая

Е

Р ь е

у м о м А с

е

б

е

[Игнатьев 1913в: 14] (графика сохранена, орфография осовременена). Этому опусу предпослано авторское примечание: "Opus:-45 написан исключительно для взирания, слушать и говорить его нельзя" [Забытый авангард 1993: 83]. Однако, в воспоминаниях Вадима Баяна мы читаем "горизонтальную версию" этого текста: "… Иван Игнатьев, понравившийся Маяковскому своим выражением: "Неверие [неверье - ДС] – величайшая

– величайшая ![]() вера

вера ![]() самому

самому ![]() себе

себе ![]() "" [Русский Футуризм 1999: 389] (стрелки, указывающие направление чтения, нарисованы мной – ДС).

"" [Русский Футуризм 1999: 389] (стрелки, указывающие направление чтения, нарисованы мной – ДС).

За счёт кроссвордной записи в тексте актуализируются элементы палиндрома, например, из самому, записанного справа налево, прорастает словосочетание умом ас, которое даже выделено в отдельное графическое слово при неточном воспроизведении текста Игнатьева в [Janecek 1984: 152], и исчезающее при линейной записи этого же текста. С.Федин называет это родственное палиндромии явление, когда текст "разно читается в обе стороны, и второе прочтение противоположно прямому, либо содержит скрытую информацию" - оборотни [Федин 2001: 104]. Термин возник по аналогии с перевертнями – собственно палиндромами или круговертнями – визуальными палиндромами, где текст одинаково читается по кругу в обоих направлениях.

Родственны этому тифлисские поиски Николая (Колау) Чернявского (стихи из сб. "С.Г.Мельниковой. Фантастический кабачок" [Поэзия 2001: 543-546]) и Ильи Зданевича (фрагмент "дра" "асЁл напракАт", репринтно воспроизведённый в [Janecek 1984: 170]), печатавших текст в несколько строк с общими буквами, оказывавшимися больше других, и отдельные эксперименты Игоря Терентьева [Терентьев 2002: 97], где слоги, состоящие из идетичных или похожих по начертанию букв повёрнуты на 90? относительно остального текста ("Черемуха").

Кроссвордизация в художественном тексте нетотальна, она актуализирует фрагментарные, случайные, не обязательно эстетически значимые в общепринятом смысле (т.е. не соответствующие представлениям о благозвучии) пересечения. И.Ю.Иванюшина указывает, что Opus:-45 Игнатьева не превращается в стихокартину, так как это произведение "лишено какой бы то ни было изобразительности" [Иванюшина 2003: 205]. Нечто подобное мы наблюдали и в эпоху барокко [Русская силлабическая поэзия 1970; Сазонова 2006; Фатеева 2006: 22], например, serpenticum versus, где отдельные части слов (буквы или группы букв, морфемы), общие для двух параллельных стихотворных строк, записаны между ними (фрагмент стихотворения Евстратия в этом жанре мы приводили в пример в предыдущем параграфе).

Пустотные тексты изобрёл лично Василиск Гнедов. Разного рода пропуски в структуре художественных произведений, встречавшиеся ранее, выступают в качестве эквивалентов текста – комментирующих указаний на то, что текст не полностью сохранился. Это ряды точек, указывающие на пропуски текста, вызванные авторским замыслом либо редакторским или цензурным запретом.

Для адекватного восприятия пустотного текста необходимо сформировать соответствующий ему контекст. Ряд однострочных поэм Гнедова, составляющих книгу "Смерть искусству" (СПб., 1913), являют собой этот контекст, в результате чего "Поэма конца" [Поэзия 2001: 392-394] воспринимается как минимальный пустотный текст – пустотный моностих или однобуква (однопробел?), невзирая на то, что этот текст по авторскому замыслу должен занимать целую страницу.

Анна Таршис в работе "Кааба абстракции" интерпретирует смысл "Поэмы конца" Гнедова как визуальную паузу, "звуком" которой становится жест [Забытый авангард 1993: 68]. «Пресловие» к первому изданию книги Гнедова, написанное Иваном Игнатьевым, помогает встроить "Поэму конца" Гнедова в конец ряда футуристических поисков: "Нарочито ускоряя будущие возможности, некоторые передунчики вашей литературы торопились свести предложенья к словам, слогам и даже буквам. – Дальше нас идти нельзя, - говорили они. А оказалось льзя. В последней поэме этой книги Василиск Гнедов ничем говорит целое что" [Игнатьев 1913а: 2].

Различные шрифтовые поиски, типографическая разметка текста, были свойственны многим русским футуристам. Мы упоминали, что Маринетти стремился семиотизировать внешний вид текста:

В практике русского футуризма использование типографической разметки текста было не всегда семиотическим, как и во французской поэзии, из которой пришел этот принцип организации стиха. Борис Пастернак летом 1914 года заметил, что: "Разнообразие шрифтов находил я иногда обоснованным только у покойного Игнатьева" [Забытый авангард 1993: 73], чьи типографические отклонения были выражены весьма скромными средствами. Типографические поиски группы эгофутуристов, в которую входил Игнатьев, в основном связаны с использованием заглавных букв. Игнатьев без деклараций использовал приём инвертной записи отдельных слов (жИВУ), не прижившийся в поэзии более позднего времени. Василиск Гнедов и Константин Олимпов, наоборот, начинали очень многие слова с заглавной буквы, Олимпов даже декларировал такое написание: "Все слова поэмы читаются с Прописной буквы за исключением описаний земного шара" [Олимпов 1915: 4 стр. обл.], но не смог соблюсти манифеста в своей поэме «Теоман», о которой идёт речь.

Кубофутуристы применяли типографическую разметку существенно активнее. Заглавные буквы использовалась Давидом Бурлюком для выделения лейтслов (термин Бурлюка), впервые в сборнике "Садок Судей II" (1913) [Никольская 2002: 114] – приём, заимствованный, по свидетельству современников, у французского поэта Корбьера. Также он использовал курсивное и жирное начертания для придания тексту динамичности [Красицкий 2002: 37]. Алексей Кручёных в авторских изданиях продолжил поиски, начатые в третьем выпуске журнала "Союз молодёжи"; Владимир Марков так характеризует эту публикацию: "Из четырёх стихотворений Кручёных два заслуживают особого внимания. Стихотворение "Тянут коней" – в сущности – типографское произведение, в котором большинство букв в словах прописные, есть несколько

Кубофутуристы применяли типографическую разметку существенно активнее. Заглавные буквы использовалась Давидом Бурлюком для выделения лейтслов (термин Бурлюка), впервые в сборнике "Садок Судей II" (1913) [Никольская 2002: 114] – приём, заимствованный, по свидетельству современников, у французского поэта Корбьера. Также он использовал курсивное и жирное начертания для придания тексту динамичности [Красицкий 2002: 37]. Алексей Кручёных в авторских изданиях продолжил поиски, начатые в третьем выпуске журнала "Союз молодёжи"; Владимир Марков так характеризует эту публикацию: "Из четырёх стихотворений Кручёных два заслуживают особого внимания. Стихотворение "Тянут коней" – в сущности – типографское произведение, в котором большинство букв в словах прописные, есть несколько

интересных предвидений приёмов Э.Э.Каммингса, например слово "зажатый" набрано так: "заЖАТый"" [Марков 2000: 54]. Иван Игнатьев в опусе "Следом за…"[Игнатьев 1913б] и Владимир Маяковский в первом издании трагедии "Владимир Маяковский" [Поэзия 2001: 129-183] использовали средства текстовыделения, а также литеры различных шрифтов для придания тексту экстравагантного вида. На предыдущей странице помещена страница из первого издания трагедии, а на этой – советское переиздание этого текста [Поэзия 2001: 137; Маяковский 1936: 76].

Маяковский в дальнейшем отказался от использования шрифтового разнообразия, видимо, сочтя более выразительным и понятным интонационное членение текста [Жовтис 1968], которое эволюционировало в его поэтической практике от "флага" (перенос части ритмической строки на начало следующей графической строки) к "лесенке" (перенос части ритмической строки на следующую строку, где текст начинается с того места, где кончается текст предыдущей).

Маяковский в дальнейшем отказался от использования шрифтового разнообразия, видимо, сочтя более выразительным и понятным интонационное членение текста [Жовтис 1968], которое эволюционировало в его поэтической практике от "флага" (перенос части ритмической строки на начало следующей графической строки) к "лесенке" (перенос части ритмической строки на следующую строку, где текст начинается с того места, где кончается текст предыдущей).

Поиски футуристов в сфере визуальной выразительности повлияли не только на дальнейшие эксперименты в области поэтической формы, но и на полиграфическую норму представления текста. "12 сентября 1919 года в письме к К. Малевичу Лисицкий впервые сформулировал свои мысли о смысловой функции элементов зрительного языка, активизирующего содержание книги … Лисицкий считал шрифт основным строительным материалом книжной архитектуры. Форма типографского шрифта придаёт слову различные смысловые оттенки, комбинации начертательных (графических) и пространственных (размерных) форм шрифта фиксируют внимание на определённом слове или отрезке речи" [Харждиев 1997-1: 242] "Утверждая в полиграфии новые формы, основанные на принципах экономичности и целесообразности, Лисицкий в то же время боролся против "левого" эстетизма, против бесцельного абстрактного экспериментаторства, приводящего к разрыву между текстом и оформлением" [Харджиев 1997-1: 244].

В дальнейшем эти, по сути семиотические, принципы отразились на взглядах А.А.Реформатского, выработавшего в монографии "Техническая редакция книги" [Реформатский 1933] "Теорию защит", то есть теорию логического уравновешивания между визуальными элементами, составляющими книжную страницу. Раздел, реферирующий эту работу в книге "Лингвистика и поэтика" [Реформатский 1987], называется "Семиотика печатного текста". Реформатский сформулировал иерархию сил воздействия различных шрифтов и начертаний:

На основании теоретических соображений Реформатского сформировались принципы, по которым создавались книги в советское время, так как различные пособия по техническому редактированию не обходили вниманием эту его раннюю работу. Но со временем отдельные принципы (а это были именно принципы, а не набор "рецептов", в соответствии с которыми создавалась книжная продукция) десемантизировались, и к концу советского времени мы видим уже неразличение способов текстовыделения: "Для передачи логического ударения часто применяется курсив и его аналоги (полужирный шрифт, ПРОПИСНЫЕ буквы и др.)" [Мучник 1985: 107].

Выводы. Футуристические манифесты и художественная практика футуристов, весьма разнообразные по формальному и смысловому наполнению приёмов, наметили пути дальнейшего развития поэтического языка в направлении большей актуализации визуальной формы поэтической речи. Визуально актуализируются и средства, направленные как на слитность восприятия текста, так и на дискретность, разрушение. Именно в эпоху авангарда в европейской и русской культуре появляется практика восприятия случайного как преднамеренного, которое в дальнейшем развитии культуры становится одним из распространенных художественных приёмов. Благодаря футуризму в ХХ веке расширился реестр поэтических приёмов и наметились очевидные направления для создания новых выразительных средств записи поэтического текста.

Полуслово формально совпадает с усечением – таким способом словообразования, при котором значение производящего слова равно значению производного слова [Лазарева 2004: 5]. Риторические приёмы, относящиеся к метаплазму (усечению слов), также меняют стилистическую окраску при сохранении смысловой однозначности лексемы. К таким риторическим приёмам относятся апокопа (усечение конечной части слова), синкопа (усечение срединной части слова) и афереза / аферезис (усечение начальной части слова).

Принципиальное отличие полуслова от усечения и метаплазма состоит в том, что часть слова принимает на себя значение большее, чем значение целого, в результате чего меняется семантическое наполнение всего текста и трансформируются отношения между составляющими текст элементами14.

Неполная запись слов имеет много общего со словесными разрывами, которые встречаются в русской поэзии с начала ХХ века. Тенденция неполной записи слов в поэзии идет с одной стороны, от экспериментов Маяковского в области поиска минимальной рифмы ("У- / лица / Лица / у …") и обусловленных темой стихотворения словесных разрывов ("Выговорили на тротуаре / - "Поч"- / Перекинулось на шины – "та"15), с другой стороны – от поисков первоначал смысла, коренящихся в первой букве слова [Хлебников 2005: 174], и с третьей стороны – от замечания Давида Бурлюка касательно словосокращения Алексея Кручёных, к которому Бурлюк относит "дыр бул щыл", видимо, не столько по фактуре самого текста, сколько по соотношению манифестарного высказывания и художественной практики в целом:

Любая “неправильная” буква может развернуть в поэтической речи своё смысловое знамя – без наличия стабильного толкования, только в контексте, а любой словесный разрыв обязан актуализировать разъятые части, даже если они по отдельности не узнаются как части целого и, на первый взгляд, ничего не значат. Юрий Тынянов в статье “Литературный факт” писал: « каждое “уродство”, каждая “ошибка”, каждая “неправильность” нормативной поэтики есть – в потенции – новый конструктивный принцип (таково, в частности, использование языковых небрежностей и “ошибок” как средства семантического сдвига у футуристов)» [Тынянов 1993: 129].

Вопрос об отправной точке истории полуслова в поэтическом тексте пока остаётся открытым, если чётко отделять это явление от случаев сокращения слова в стихах, внутрисловного переноса и пересегментации слова. Полуслова находятся на грани заумного языка. Главное свойство зауми конспективно определил Дж. Янечек: “Если обнаруживается решение или отгадка, тогда это не заумь. В зауми могут присутствовать разные возможные решения загадки, разные интерпретации, но они исключают друг друга и существуют параллельно” [Янечек 1993: 22]. Мы даём это определение в начале наших рассуждений, чтобы была возможность характеризовать рассматриваемые нами явления как “не-заумь”.

Самые ранние случаи употребления (прото)полуслов в поэзии находим у Велимира Хлебникова 1907-1912 годов, и они не связаны с заумью. В.П. Григорьев пишет: «...в самом начале 1910-х годов (до 1913 г.) у Хлебникова обнаруживается попытка приписать некоторые значения двухконсонантным начальным сочетаниям16: кр – быть острым (край), ... но она оставляется, а поиск “наималов” приводит к совершенствованию в течение 10 лет структуры “звёздного языка”» [Григорьев 1986: 100-101]. Здесь же отметим, что хлебниковские заумные слова мало похожи на обиходно-языковые, а в большей степени – на звуко- и буквоподражательные изобразительные аналоги действительности (!), а не языка, поэтому совпадения именно зауми с нашей проблематикой будут случайными. Поэтому, касаясь Хлебникова, мы рассмотрим не заумь, а обрывы слов и схожие образования других типов. Вначале (прото)полуслова привязаны к ситуации говорения: это устная речь, в которой слово урезается с начала (В этих глазках ведь глазищем / Ты мотри, мотри – за горкой / поднимается луна!17 [Хлебников 2001: 95] и Мотри! Мотри! / Дитя, глаза протри!18[Хлебников 2002: 21]), или записка, где исчезает конец слова (Взлетел наверх; висит записка: / “О доро... мой... сию... готов»19[Хлебников 2002: 21].). Есть у Хлебникова 1910-х годов и случаи с не столь однозначной возможностью реконструкции значения [Хлебников 2000: 236]:

Хлебников («Вступительный словарик односложных слов», 1915) толкует это тра как неологизм: “Тра – должно, я должен. Грустный долг. Траум – ум долга» [Хлебников 2000: 486].. В то же время в тра видится и недописанное слово, только вот какое? : трава, травма, традиция, трактовать, трамбовать, тратить (силы) – некоторые из слов, начинающихся на “тра”. Или траур и трагедия - созвучные, но разной этимологии источники авторского значения. В 1912 году Хлебников пишет стихотворение “Гобая слышу зов, рурокий голос вещий...”. Примерно с этого времени начинается работа по созданию “звёздного языка”, состоящего из односложных слов (или частиц) с фиксированными значениями, которые могут присоединяться к началу слова, а могут быть в тексте отдельно, как и обычные слова: “А бу камней – бо лёгкой боли”21 [Хлебников 2000: 280], где бу значит “большое”, а бо – “виновник или причина”. Слишком общая формулировка значения, а также “недоутраченная” связь со значениями подобных буквосочетаний в русском языке (бо похоже на языковую частицу – вариант “ибо”, имеющую близкое значение), роднит слова “звёздного языка” с полусловом. Как говорилось в манифесте 1913 года, футуристы стали “видеть в буквах лишь направляющие речи” [Русский футуризм 1999: 42].

В поэзии Хлебникова 1920-х годов применительно к проблематике полуслова есть несколько пограничных явлений. “Месяц Ай” толкуется и как “месяц май в народных присловьях”, и как “тюрк. луна и название месяца”.22 В строках “У колодезя молодезь / Позабыл родную ёнку” элемент ёнка может быть интерпретирован как полуслово (жёнка, девчонка) [Хлебников 2001: 151], но в примечании сказано, что это – областное слово со значением “баба, девка» [Хлебников 2001: 541]23. В поэме «Настоящее» [Хлебников 2003: 106-107, 112, 117]”24, в частях, озаглавленных “Голоса и песни улицы”, простые слова рассекаются, а возможность альтернативного прочтения снимается расстановкой ударений:

Своеобразная мини-антология хлебниковской зауми – стихотворение «Личный язык» [Хлебников 2001: 248]25. Оно состоит из пяти частей, четвёртая называется “Сад”, а пятая завершается словами “Это море”. Приведём первую часть:

Мы интерпретируем только одну строку “Пактр, Практ, тво”. После последнего слова в строке отсутствует знак препинания, и это даёт основания полагать, что этот элемент не похож на окружающие. В слове тво одновременно угадываются начала слов твой, твоя, твоё и творчество. Практ, написанное с заглавной буквы после запятой не в начале строки, с одной стороны, указывает на имя собственное (Пракситель ?). А с другой - указывает на Практикуй! твори!, при этом “Пактр” – шаг от зауми “Пак, пак, кво” к “Практ” через опечатку, важную для футуристической поэтики.

Эго-фу нельзя считать настоящим полусловом, оно находится на грани внутрисловного переноса (позиция в конце строки – при отсутствии структурно аналогичных образований в середине строки), и сокращения (заканчивается точкой, но она может быть истолкована, в первую очередь, как синтаксический знак). Но при этом оно имеет признаки полуслова: ненормативное для сокращения место обрыва (обычно неоднобуквенные сокращения оканчиваются на согласную) и дополнительный смысловой оттенок, вызванный обрывом слова футуристы до оценочного фу, учитывая тему приведённого фрагмента. Начало истории полуслова как конструктивной основы всего поэтического текста было положено в том же 1915 году Алексеем Кручёных в “Заумной гниге”, в тексте “Евген. Онегин в 2 строч.” [Кручёных 2001: 82].27

Кручёных использует точки при сокращении слов в названии, что наводит на мысль о неокончательной утрате сокращённых частей слов. (Так как название произведения является удетеронным текстом, не имеющим ни стиховой, ни прозаической природы [Орлицкий 2002: 563], его невозможно однозначно произнести – вопрос о необходимости или ненадобности раскрытия письменных сокращений остаётся без ответа.) Слово ТСЯ выглядит как явная морфема28, а остальные графические слова могут толковаться и как имеющее языковое значение (например, СЕ, И), и как заумные, звукоподражательные, анаграмматические по отношению к претексту – без видимого приоритета в выборе толкований (см. выше определение зауми). Пробелы между полусловами больше нормативных, и это является знаком того, что слово записано не полностью. В этой же “гниге” встречаются и ещё (прото)полуслова:

к житься/ круч еных/ он , где будто бы внутри каждого слова произошёл микровзрыв, маленькая пу (вероятнее всего, пуля), но текстов, полностью выстроенных из полуслов, кроме процитированного, не обнаруживается.

Ещё один способ употребления незавершённого слова в поэзии мы видим в поэме Марины Цветаевой “Молодец” (1922), которой посвящено несколько исследований [Александров 1993; Зубова 1999; Хворостьянова 1996]. Сюжет поэмы основан на народной сказке “Упырь” о любви упыря и молодой девушки Маруси. Ритм, рифма, контекст и сюжет подсказывают, как завершить слово, причиной обрыва которого послужила «табуистическая недоговорённость в назывании нечистой силы, морока, смерти» [Зубова 1999: 153]. Наряду с частью слова по этой причине может исчезнуть и целое слово. Приведём только один пример [Цветаева 1994-1995, 3: 290]:

Мы видим, что все элементы текста направляют нас в сторону только одного прочтения неполностью записанного слова, таким образом, мы не можем счесть такие случаи похожими на полуслово – с возможностью образования дополнительных вариантов смысла.

В 1920-е годы в русской советской литературе под влиянием недавнего этапа её развития неполностью записанное слово продолжало функционировать. В поэтизированных фрагментах прозы Артёма Весёлого начала 1920-х годов неполностью записанное слово играло ту же роль, что и у раннего Хлебникова – отсылку к устной речи. Вот фрагмент из рассказа “Вольница” [Весёлый 1924: 46].

Оборванные слова с одной стороны – бессмысленный гул толпы, а с другой: части неясных слов, каталогизированные по алфавиту. Алексей Кручёных пишет, приводя этот же фрагмент: “Артём лучше всего там, где его “беспредельный” лиризм перебивается живым диалогом, но и в лиризме он часто даёт крепкие законченные строчки” [Кручёных 1927: 52-53]. В этой же статье он пишет и о том, что Демьян Бедный “усиленно занимается языкодробством:

... Хотя этим обломкам слов и дана некоторая мотивировка, но “Октября не получилось” и заумные частицы живут самостоятельно, веселя читателя!”[Кручёных 1927: 55-56]. Мы не нашли стихотворения с такими строчками в изданиях Бедного и имеем основание предполагать, что автор либо от него отказался, либо существенно переработал.

В творчестве Семёна Кирсанова неполностью записанные слова встречаются наряду с другими оригинальными поэтическими приёмами. Мирослав Немиров пишет о Кирсанове: «Печатается в "ЛЕФе", со всеми лефами дружит, являя собой чуть ли не единственную "свежую силу", ЛЕФом найденную (а не еще дореволюционных футуристов)» [Немиров 2003]. Во 2 главе ранней поэмы Кирсанова “Моя именинная”, опубликованной в 1927 году, встречаются разные способы деформации слова. К сожалению, автор существенно упростил текст поэмы в интересующих нас случаях в следующем переиздании этой поэмы в 1967 году (мы подчеркнули разночтения):

Испуг через исчезновение начальной и конечной букв в первой редакции превращался в слово, похожее на деформированное “Сплю”; в поздней редакции эта связь исчезла. Это не единственный во всем творчестве Кирсанова случай неполной записи слова. Исследовательница А.Г.Оганесян пишет: “Особенностью словотворчества С.Кирсанова является ... усечение слов не на морфемном шве и употребление их в качестве самостоятельных слов. Например: ...К ним приходит Робинзон, / зон, / зон / Крузо (“Сельская гравюра”)”. [Оганесян 1989: 9] Такого рода приём характерен для сказочно-фантастических, ранних его произведений, например, поэмы о роботе, написанной в 1934 году [Кирсанов 1967: 96]: И во сне / смеётся робот / механический / грудь вздымая / как кузнечный мех (анический) / с сонных губ / слетает в хобот / смех (анический). На другом уровне Кирсанов возвращается к словесным разрывам и внутрисловным переносам в цикле “Больничная тетрадь”, писавшемся в 1964-1972 годах. Теперь эти приёмы более осмыслены [Кирсанов 1975, 1: 471], вот фрагмент стихотворения «В разрезе», написанного разрезанными словами:

Раз-

рушенный бомбардировкой дом,

где изразцы висят в разрезе.

Рез-

екция живого и дышащего мяса.

Михаил Светлов в 1926 году написал “Гренаду”, ставшую впоследствии очень популярной советской песней. В этом тексте есть внутрисловный перенос, воспринимаемый, впрочем, как словесный обрыв: И мертвые губы / Шепнули: "Грена..." // Да. В дальнюю область, / В заоблачный плес / Ушел мой приятель / И песню унес [Светлов 1966: 109]. Это – чуть ли не единственный случай, когда приём такого рода в советское время долго был в широком употреблении (сопоставимом, кстати, с детскими школьными стишками на рифмы-ловушки). Заметим, что использование недописанного слова оправдано сюжетом стихотворения: гибелью на Гражданской войне поющего песню персонажа стихотворения Светлова.

Илья Сельвинский декларировал вместе с Алексеем Чичериным в 1923 году в рамках конструктивистской поэтической техники синтез приёмов из современных взаимоисключающих художественных языков (подробнее об этой художественной интенции в [Чичерин, Сельвинский 1923: 3]). В раннем, написанном в 1927 году романе в стихах Ильи Сельвинского “Пушторг”30 встречаются фрагменты, содержащие незавершённые слова, очень точно и тонко согласующиеся со смыслом контекста [Сельвинский 1929: 144]:

В хаосе паузы виолончель

В паузе хаоса виолончель

В хаосе паузы

В паузе хаоса

В паосе виолон -

Хаузы чель?Народ,

Наро,

Нарoд,

Кузнец,

Молo,

Молотобоец. Гзи-гзи, зосмерчь!

Пак, пак, кво!

Лиоэ'ли! Лиоэ'ли!

Пактр, Практ, тво

Мимо эми!

Ку!Нам будет томно в шикарном номере;

Мы сядем вместе на софу.

Я расскажу, как рифмы померли,

Когда запели эго-фу.ЕНИ ВОНИ

СЕ И ТСЯ,

Лют брачный твой пир,

Жених твой у-

И начался тут митинг с слезами с музыкой

Гра

Бра

Вра

Дра

Зра

С кровью

С мясом

С шерстью

Зубрил по складам:

У, у, у, у!

Рок, рок, рок, рок!

И, и, и, и!

Ок, ок, ок, ок!

Тя-тя! Тя-тя!

Бря, бря, бря, бря!

Что-то в звуках намечалося,

но “Октября” не получалося

- “Э-э-э!” Видя такую картину,

Скорчил я испуганную мину.

Да ведь это, собственно говоря,

- “Бря, бря, бря, бря”

Кирсанов 1927: 3-4

Кирсанов 1967: 35-3629

Сплю...

сп-лю...

В кух-не

кран закапал

спу.

сс-пу.

ссс-пп.

Сплю,

с-плю...

Ходит,

хо-дит папа -

Тссс...

Пу...

...

Одеяла драп

свис.

Мама спит.

Храп.

Свист.

Па-

па

па-

дает,

па-

дает,

пада...

испуг!

спу...

Сплю...

сп-лю...

В кух-не

кран закапал -

сп-лю,

сс-п-лю.

Сплю,

с-плю...

За

сугробом

сжал винтовку папа -

Тсс...

С-плю...

...

Одеяла драп

свис.

В доме спят.

Храп.

Свист.

Па-

па

па-

дает,

па-

дает,

пада...

испуг!

Сплю.

Имеется в виду настройка оркестра: перемешанные корни слов (близко к зауми) и словесный разрыв (близко к внутрисловному переносу). А вот анонимная издевательская записка, адресованная персонажу “Пушторга” бухгалтеру и стихотворцу Зайцеву, влюблённому в девушку, которую зовут Ольга Чайка [Сельвинский 1929: 95]:

“Зайцев слышал раз во сне

Чум-чуура-чурара

Крики Чайки белосне –

Куку”

Зайцев, по сюжету, не уловил в записке рифмы сне-белосне. Ещё один пример из “Пушторга” Сельвинского, где разорванное на части слово включает своими половинками разные контексты, соединяя лозунг и пионерскую песню “Картошка”31 [Сельвинский 1929: 175]32:

Александр Введенский в 1929 году снабдил употребление слов, не завершённых внутри стихотворной строки, подстрочным примечанием. Вот фрагмент стихотворения “Ответ богов” [Введенский 1993: 70]33:

стали девкины рубахи

опу поды в забытьи

_________

*опускаться подыматься (примечание автора)

Выводы. Полуслова сформированы поэтическим языком ХХ века, с паузой в более чем полувековую середину столетия, когда языковые особенности стиха регулировались не соотношением традиции и новации, а идеологическими обстоятельствами. В начале существования полуслова очень тесно соприкасались с другими путями языкового эксперимента в поэзии (заумью, внутрисловными переносами, словами созданных поэтами языков), выглядели несамостоятельными и нуждались в объяснении.

Использование этого приёма никогда не было маркировано как атрибут какого-нибудь одного литературного направления или как знак принадлежности к какой бы то ни было традиции. То же самое распространяется и на случаи метатезы, когда части разорванного слова предстают в тексте в неестественном порядке и слово становится неузнаваемым. Впрочем, с тем же успехом можно заявить, что полуслова и словесные обрывы и разрывы были чертой футуристических поэтик, но среди иных футуристических изобретений в технике стиха эти приёмы не воспринимались как отдельное явление.

В критических работах первой трети ХХ века обрывы слова рассматриваются как частный случай зауми (широкий смысл которой тогда был “языковая новация в литературе”). Мы отграничили полуслово от заумного слова по признаку разницы в степени произвольности смыслового наполнения.

Прослеживая дальнейшую историю приёма в поэзии ХХ века, мы обнаружили, что советские поэты избавлялись от неполностью записанных слов в своих ранних произведениях всеми возможными способами – от выбрасывания фрагмента текста до замены неполного слова любым другим, зачастую менее подходящим по смыслу элементом. Объяснение этого факта идейно-политической ситуацией в стране кажется нам недостаточным с лингвистической точки зрения – другие приёмы не подвергались столь тотальному изничтожению.

В поэзии советского времени – т.е. с 1920-х по конец 1980-х годов проявления графической выразительности были ослаблены. Можно назвать только две заметные тенденции, получившие широкое распространение, и обе они связаны с делением текста на строки. Это распространившиеся после Маяковского "лесенка" и вертикальное деление строк на сегменты. Именно эти явления были осмыслены советским стиховедением, и основная динамика поэтической формы рассматривалась как следование этим принципам. Однако «с течением времени приём всё меньше напоминает о своём создателе» [Жовтис 1968: 163]. Пожалуй, единственным исключением в советской поэзии были визуальные приёмы организации стиха у Андрея Вознесенского.

Перед разговором о его поэтической практике попробуем аргументировать, почему советское время выглядит как своеобразное «безвременье» в области визуальной выразительности поэтической речи. В силу политической ситуации в Советском Союзе было ограничено функционирование экспериментальных текстов. В разряд запрещенных попадали как тексты, в которых идеологические правители усматривали инакомыслие, так и тексты, «слишком усложнённые с точки зрения восприятия простыми людьми». По последнему признаку изымались тексты оригинальные, непохожие на общепринятый стандарт советской поэзии. Модели выстраивания литературной преемственности в ситуации, когда многие книги изымались из библиотек, а издания и хрестоматии составлялись с существенными изъятиями, реализовывались через немногих оставшихся в живых проводников культуры. Эти люди делились с особо доверенными молодыми авторами материалами книжных собраний и собственными воспоминаниями, идеями, воспроизводимыми наизусть текстами. Именно по такой модели был воспитан как поэт Генрих Сапгир и его коллеги по лианозовской группе поэтов — Игорь Холин, Всеволод Некрасов. Их учителем был поэт и художник Евгений Кропивницкий (1893-1979), который до революции публиковал стихи в периодике, а в 20-е годы входил в группу «Бубнового валета». Лично общались с Борисом Пастернаком Андрей Вознесенский и Геннадий Айги, с Анной Ахматовой – Иосиф Бродский, Дмитрий Бобышев, Евгений Рейн, Анатолий Найман.

В 1950-е годы возник самиздат, в котором функционировали и переводы, и малодоступные книги, которые переписывались и перепечатывались из спецхранов библиотек. Самиздат легитимировал для достаточно ограниченного круга заинтересованных людей как эти тексты, так и собственную продукцию авторов, сформированных этим кругом чтения. Более широкое распространение имели переводные и малодоступные тексты, набор которых варьировался между сообществами людей, которые современным языком можно было бы назвать социальными сетями. Эти прото-социальные сети в советское время являли собой группы людей, объединенные личным знакомством (что в современных социальных сетях является необязательным условием), и общими интересами к потреблению нестандартных, неофициальных культурных продуктов. Социальные сети потенциально шире субкультур, так как субкультуры репрезентируют только один из возможных интересов (увлечение определённым явлением культуры — литературой, музыкой и т.п.), и являются замкнутыми сообществами. Социальные сети построены по такому принципу, что человек может быть включен одновременно в несколько социальных сетей.

В результате такой ситуации (социальные сети, в которых функционировали тексты, не охватывали общество в целом) о целостном взгляде на вещи оставалось только мечтать, и любое появление интересных текстов становилось событием для формирования независимого автора в советское время.

Виктор Кривулин в 1979 году считал, что в это время существовали три литературных ситуации: «Исследователю, который бы задался целью восстановить целостную картину культурной жизни России в послесталинскую эпоху, предстоит чрезвычайно сложная задача: соединить несоединимое — допустим, стихи, публикующиеся во внутренних советских изданиях, стихи, циркулирующие в Самиздате (их поток был особенно интенсивен в 60-е годы) — и все возрастающее количество стихотворных публикаций в эмигрантской прессе (последнее — характернейшая черта 70-х годов). Что, казалось бы, общего между Евтушенко и Вознесенским, с одной стороны, и Бродским и Лимоновым — с другой, Шварц и Кривулиным — с третьей? А нечто общее, вероятно, есть, хотя нами, современниками, оно улавливается с трудом. Очевидно, например, что в своем последнем сборнике «Соблазн» Андрей Вознесенский демонстрирует стремление освоить и включить в сферу подцензурной поэзии элементы лексического, метафорического и даже тематического строя поэзии неподцензурной. Получается это довольно неуклюже и двусмысленно, но любопытно само стремление: «Поэт, работающий дворником, / выше по иерархии...» —звучит почти пародией на фразеологию, которой пользуются представители неофициальной культуры, принужденные зарабатывать на жизнь именно тем способом, который столь высоко оценивается поэтом-лауреатом Государственной премии.» [Кривулин 1979]

Однако некоторые связующие ниточки оставались всегда. Что касается нашего материала, то практически не запрещали Маяковского (разве что официально игнорировали его ранние тексты в первоначальном виде, записанные не лесенкой, а литерами разных шрифтов), более-менее переводились зарубежные поэты, в результате чего жители Советского Союза могли знать хотя бы произведения Аполлинера. Своеобразной отдушиной в советское время были книги для детей (практически с 1920-х годов, когда в детскую литературу пришли обэриуты). Из произведений для детей было невозможно изъять средства визуальной выразительности, так как это противоречило бы эстетическим и педагогическим задачам, которые советское общество ставило перед детской литературой. Более сложные, чем произведения для детей, тексты имели весьма ограниченное хождение. Их авторы или погибли, или перестали писать или публиковать экспериментальные произведения. Произведения были преданы забвению – не переиздавались, не включались в антологии и хрестоматии, не цитировались и не анализировались в критических статьях и литературоведческих работах.

Обратимся к рассмотрению визуальной выразительности в текстах Андрея Вознесенского, который, как нам кажется, впитал основания своей поэтики не из советского чтения воспроизводимых идеологических стандартов. Визуализация стихотворений Вознесенского никогда не оказывалась предметом специальных исследований. Однако эта линия в творчестве поэта дала себя знать далеко не сразу. Вот, например, фрагмент из авторского предисловия к «40 лирическим отступлениям из поэмы «Треугольная груша»», пугающий читателя гораздо в большей степени, чем сами стихи из этой книги: «Стихи имеют самостоятельную жизнь, характер. Иногда они помимо воли автора отказываются от грамматики. Иногда этого требует фантастический сюжет. Например, начинает говорить отрубленная голова. Тут уж не до знаков препинания! В других случаях мелодия требует раскованности, высоты, она бесконечна, как заключительная нота певца. Тогда ей опять мешают ограды из точек и запятых» [Вознесенский 1962: 3-4] . Однако в самой книге мы обнаруживаем весьма немного средств визуальной выразительности35, как, например, в стихотворении «Секвойя Ленина» [Вознесенский 1962: 97]:

у каждого своя Секвойя

мы Садим Совесть Словно Сад

Стихотворение «Из ташкентского репортажа», впервые опубликованное в сборнике «Ахиллесово сердце» [Вознесенский 1966], стало предметом рассмотрения в работе [Жовтис 1968]: «В последних двух книгах поэта «Антимиры» и «Ахиллесово сердце» конфигурация строк взаимодействует с чисто типографскими средствами подчёркивания и выделения. Возьмите хотя бы начало стихотворения «Из Ташкентского репортажа» ... (Строфа дана с отступом, светлым курсивом). Смена шрифтов становится знаком смены интонации, притом знаком понятным и очевидным, хоть и не слишком привычным для читателя» [Жовтис 1968: 156]. Приведем эту строфу по разным изданиям:

| Вознесенский 1966: 15; Жовтис 1968: 156 | Вознесенский 1976: 261; 1980: 239; 1996: 135 |

Помогите Ташкенту!

Озверевшим штакетником

Вмята женщина в стенку.

Помогите Ташкенту!

Если лес – помоги,

если хлеб – помоги,

если есть – помоги,

если нет – помоги! |

Помогите Ташкенту!

Озверевшим штакетником

Вмята женщина в стенку.

Помогите Ташкенту!

Если лес – помоги,

если хлеб – помоги,

если есть – помоги,

если нет – помоги! |

Таким образом, позднейшая издательская практика свела на нет усилия поэта Андрея Вознесенского (или художника книги Владимира Медведева36) по обогащению текста средствами визуальной выразительности.

В 1970 году Андрей Вознесенский в книге «Тень звука» первые публикует «изопы» - опыты изобразительной поэзии. Сергей Бирюков так характеризует это событие: «фигурные стихи продолжают жить, вернее, оживают после долгой полосы запретов. Особенно активен в фигуристике Андрей Вознесенский, умудрившийся ещё в начале 1970-х включить в одну из своих книг «изопы»» [Бирюков 2003: 237-238]. Сам Вознесенский так поясняет возникновение «изопов»: «в противовес эстрадной, чтецкой поэзии (ЧП) я попытался – чем черт не шутит! – написать «только для глаз». Если ЧП вбирает в себя черты актерства и роднится с музыкой, то изопы соединяют слова и графику, становятся структурами ... Я попытался графически дать некоторые стихи, которые в этой книжке набраны и обычным способом. Может, читателю будет интересно увидеть, как создавались они в авторском сознании перед тем, как стать четверостишиями. ... Предвижу упреки в несерьёзности, забавах, играх со словом » [Вознесенский 1970: 155, 157, 160]. Наиболее известным из этих произведений стало «Чайка – плавки бога» [Вознесенский 1970: 163].

Изопы стали широко известными — буквы складывались в иконическое изображение, актуализировавшее содержание текста в целом37. Собственно говоря, такого рода структурирование текста никак нельзя признать новым — на этом принципе базировалась поэзия от античности до дадаистов. Однако, в силу недоступности других примеров в советское время, практику Вознесенского можно было считать чуть ли не единственной из широко функционировавших, и влияние «изопов» Вознесенского на общие принципы визуального структурирования текста нельзя отрицать. Позднее, в развитие тенденции, заданной изопами, Вознесенский придумал видеомы, в которых текстовая составляющая уступала ещё больше позиций изобразительной. Генрих Сапгир в предисловии к каталогу выставки видеомов так охарактеризовал этот жанр: «Здесь - тонкий шифр ассоциаций, прыжки, полёты метафор, скупая точность. Слова кружатся по оси времени: из «тьмы» появляется «мать», которую снова поглощает «тьма»» (Сапгир в [Вознесенский 1993]). Упомянутый Сапгиром видеом «тьматьматьмать...» – чуть ли не единственный в каталоге этой выставки, который выражен только языковыми знаками и актуализирует их сочетаемостный потенциал. Видеомы Вознесенского - скорее коллажи, в которые иногда включена часть букв из слова, обозначающего понятие, о котором идёт речь. Смысл видеома выражается изображением реальных вещей в большей степени, чем словами. Именно поэтому они не являются текстами, если понимать текст как объект филологического анализа. Однако есть более текстовая версия видеом – кругометы (см. рис.), о которых Вознесенский пишет в 1 номере газеты «ПОэзия» (1995): «В русской поэзии это знаковое выражение языка нашло себя в жанре видеом и в их графической ветви – кругометах. Ибо как отмечал Хайдеггер: «Язык называет такое замыкающееся на себе отношение кругов кругом неизбежным, но одновременно полным смысла. Круг – обновленный случай названного переплетения. Круг имеет смысл, потому что направления и способ круговращения определяется самим языком через движение в нем»38.

Ещё одной чертой визуальной актуализации текста у Вознесенского можно назвать визуальное маркирование элементов экспериментальных поэтических форм, включенных в традиционное по форме стихотворение. Иногда это маркирование носит соотнесенный с общим смыслом произведения характер и воспроизводится в нескольких изданиях, как например, стихотворение «Когда народ-первоисточник...». Оно состоит из 8 строк, и первые шесть набраны «волной», в знак контраста к последним двум «мой путь прямой и безошибочный / как пищевод шпагоглотателя», которые набраны прямыми горизонтальными линиями, обычными для стихотворной речи. [Вознесенский 1994: 137; 1996: 300]. В стихотворении «Как ты кричишь, садовая скамья...» каждая строка подчёркнута «с запасом» и начала строк вместе с концами подчёркиваний образуют силуэт скамейки [Вознесенский 1990: 136]. В стихотворении «Месяц», где речь идет о «горизонтальном арабском месяце», срединная строфа повернута на 90° и выделена курсивом [Вознесенский 1997: 183].

Ещё одной чертой визуальной актуализации текста у Вознесенского можно назвать визуальное маркирование элементов экспериментальных поэтических форм, включенных в традиционное по форме стихотворение. Иногда это маркирование носит соотнесенный с общим смыслом произведения характер и воспроизводится в нескольких изданиях, как например, стихотворение «Когда народ-первоисточник...». Оно состоит из 8 строк, и первые шесть набраны «волной», в знак контраста к последним двум «мой путь прямой и безошибочный / как пищевод шпагоглотателя», которые набраны прямыми горизонтальными линиями, обычными для стихотворной речи. [Вознесенский 1994: 137; 1996: 300]. В стихотворении «Как ты кричишь, садовая скамья...» каждая строка подчёркнута «с запасом» и начала строк вместе с концами подчёркиваний образуют силуэт скамейки [Вознесенский 1990: 136]. В стихотворении «Месяц», где речь идет о «горизонтальном арабском месяце», срединная строфа повернута на 90° и выделена курсивом [Вознесенский 1997: 183].

Нельзя не отметить особую любовь Вознесенского к круговой записи, которая оправдывает переход от одного слова к другому через повторение слова с перестановкой его частей (это явление называется «кругозвучия» [Федин 2001: 197], автор термина — Александр Бубнов). В поздних книгах Вознесенского кругозвучия становятся структурно-семантической основой стихотворений, и их роль в организации текста приравнивается к роли рифмы в организации рифмованного текста. В книгах 2000-х годов Вознесенский активно вводит в текст своих произведений – в первую очередь, поэм – рисунки, фотографии, пользуется цветовым ранжированием фрагментов текста.

Выводы. Поэзия Андрея Вознесенского с начала 1960 годов до настоящего времени видится особой оригинальной авторской стратегией, имеющей целью большее включение смысла в изобразительную, а не текстовую составляющую стихотворения. Иногда этот смысл абстрагируется, например, часто круговая запись не столько актуализирует круговое начало (целостность, вращение, обратимость, замкнутость), сколько воспринимается как «фирменная» черта поэтики автора. Она актуализирует переходность, перетекание букв в чтение другого слова.

Детская книга в советское время оставалась полем для достаточно свободного эстетического самовыражения авторов и художников книги. Преследуя несколько целей (в первую очередь, заинтересовать, воспитать и обучить юного читателя), создатели детских книг часто использовали средства визуальной выразительности. Исследователь художественного облика детской книги И.Ф. Смольников писал: "Детская книга – явление особенное. Нас привлекает в ней сочетание текста и оформления. И хочется постичь это сочетание профессионально. … Детская книга требует объединения литературоведческого и искусствоведческого подходов, своеобразного контрапункта точек зрения художника, писателя, критика и, наконец, читателя. … Книга – это единство художественного текста и художнического оформления" [Смольников 1984: 148, 158]. Громкость изображаемого звука, величина персонажей, извилистость пути подчёркивались средствами набора. Иллюстративный ряд должен был в точности соответствовать словесному. Например, в издании повестей для детей Л.Давыдычева39 используется шрифтовое варьирование и нестандартное расположение текста на странице [Давыдычев 1970: 156]:

Вдруг милицейский свисток. Все в п ю а с н р с ы у Быстрее всех умчался Головёшка. Один Виктор остался. И вдруг погас свет. [Давыдычев 1970:160]

В этой книге графическими средствами изображено и падение различных предметов, что выражено вертикальной или диагональной записью текста сверху вниз. Иногда обозначение параллельно происходящего действия визуально разрывает слово:

– А ты должен его перехитрить! И уст ПЕРВЫЙ ЗВОНОК ройство, и фокусника. <...> Вот вам и фокусник! На эт ВТОРОЙ ЗВОНОК о и рассчитывал Горшков. [Давыдычев 1970: 257]

Здесь события и порядок их следования выражены индексными знаками, о которых, на материале включения вывесок и табличек в прозаический текст, рассуждает А.А.Брагина: «Есть в литературе и иное направление, по-своему пропагандирующее вещный мир в литературном тексте. Здесь наблюдается ориентация не на зрительную память читателя и его способность представить окружающий предметный мир, на его зрительную осведомлённость, а на привычку видеть предмет в рекламе, в кино, на телеэкране, т.е. на его зрительный опыт в получении информации… Изображение вывески не иллюстрирует текст, а входит в него … Здесь мы сталкиваемся с определённым стремлением слить все искусства, выявить в них общее» [Брагина 1986: 145]. При такой индексации высказывания создаётся впечатление, что языковой знак распадается на элементы, и индексное (указательное) значение превалирует над лексическим значением слов и грамматическими способами связей между ними.

Визуализация текста в детской литературе разрушает одни связи, и создаёт другие основания для порождения смысла. В "Приключениях Алисы в стране чудес" Л. Кэрролла, которую пересказал Борис Заходер, после слов Алисы: “И пока мышь рассказывала, Алиса всё думала про мышиный хвостик, так, что в её воображении рисовалась приблизительно вот какая картина” — следует стихотворение, набранное в виде мышиного хвостика – извилисто, сужаясь книзу, с уменьшающимся по ходу "хвостика" шрифтом. Хвостик этот возникает из произнесённых мышью слов: “этой страшной истории с хвостиком тысяча лет”. Алиса выделяет во фразе сегмент “истории с хвостиком” (а не тысяча с хвостиком), смотрит на хвостик мыши, принимая его за предмет истории (которая на самом деле - не о хвостике) и видит историю, записанную как хвостик – что и было передано графическими средствами. Ассоциативная связь выглядит естественной. Этот визуальный ход Заходера, при всей вольности его перевода, вполне соответствует оригинальному тексту Кэрролла.40

В литературе для детей можно найти множество примеров, подобных этим, когда структура текста оправдана его содержанием, и во взаимопереплетении структурных и смысловых рядов возникает ощущение игры, важное для создания интереса, а также воспитания и обучения ребёнка.

Среди детских стихотворных книг, выходивших в советское время, заметно выделяются произведения ленинградского поэта Александра Шибаева41 (1923-1979). Это стихи о свойствах родного языка, ориентированные на детей старшего дошкольного – младшего школьного возраста, которые учатся читать, мыслить, находить парадоксы. "Загадки, скороговорки, перевёртыши, небольшие сюжетные истории про звуки, буквы, слова и знаки препинания – весь "арсенал" филологического юмора успешно срабатывает ещё и потому, что Шибаев пошёл в этой игре дальше многих: возможно, впервые в поле зрения детского поэта попала столь обширная область практического языка" [Яснов 1989: 103]. Самая первая книга Александра Шибаева "Подружки" завершается стихотворением "Кто же он?" [Шибаев 1959: 9], которое построено на речевой многозначности:

Едет зайка на трамвае.

Едет зайка, рассуждая:

- Если я купил билет,

Кто я: заяц или нет?..

Практические все стихи Шибаева – филологические. Это может быть выражено как на уровне игры с практикой языкового употребления, так и на уровне теоретических формулировок в стихах. Михаил Яснов пишет о Шибаеве: "две его итоговые книги, "Взялись за руки друзья" (1977) и "Язык родной, дружи со мной" (1981) выдвинули А.Шибаева в ряд ведущих писателей, использующих игру как основу воспитания" [Яснов 1989: 102]. Книга "Язык родной, дружи со мной" [Шибаев 1981]42 построена в виде пяти уроков, и каждый посвящён одному из свойств языка. Самый первый – "На что буквы похожи", он же в других изданиях называется "Вот они какие!". Это алфавитные стихи, выстроенные не в алфавитном порядке – буквы объединены по подобию внешнего вида:

Это - "Ж", а это - "К",

Целый жук и полжука.

Посмотри на колесо –

И увидишь букву "О".

Чтобы "О" не укатилось, -

Крепко к столбику прибью.

Ой, смотри-ка что случилось:

Получилась… буква "Ю"!

Посмотри на букву "Ш" –

Буква очень хороша,

Потому что из неё

Можно сделать "Е" и "Ё"!